2022-02-21

2022-02-21

Why Hong Kong’s Landfill Problem Won’t Be Solved By Waste-To-Energy Plants

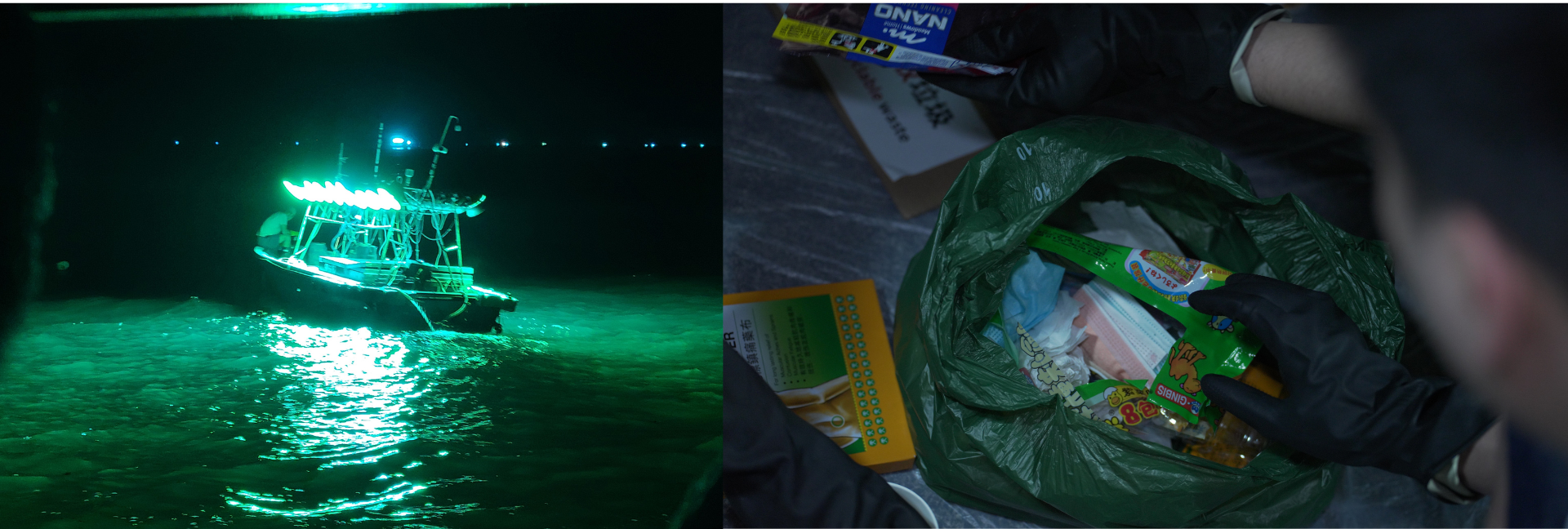

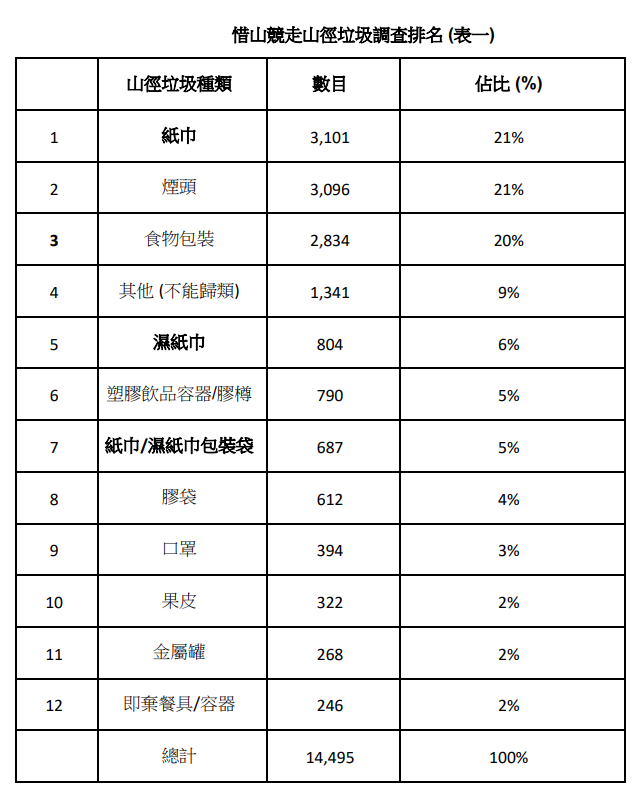

Readers discuss the government’s plan to build waste-to-energy facilities, and the importance of caring for Hong Kong’s country parks and hiking trails, which have served as places of respite during the pandemic...