(13 March 2023 Report Executive Summary)The Green Earth released its first investigation in 2022 [1], exposing the chaos of the lack of regulation on degradable plastics in Hong Kong. This study is a follow-up investigation, presenting potential drawbacks under a “regulatory vacuum”, including inconsistent product quality and disruption to recycling operations. We urge the authorities to regulate strictly as soon as possible and recommend that corporates and consumers avoid purchasing products with obscure degradability conditions.

The Environment and Ecology Bureau plans to submit the Product Eco-responsibility (Amendment) Bill 2023 for the regulation of single-use plastic (cutlery) to the Legislative Council in mid-March 2023. It is expected that the manufacture, sale, and distribution of oxo-degradable plastics will be banned in the fourth quarter of this year [2]. However, the Bureau has not simultaneously initiated review on the regulation of other degradable plastics. The Green Earth is concerned that this move by the authorities will create a “regulatory vacuum” and urges the Bureau to prohibit the import, manufacture, and sale of related products until regulatory standards are formulated.

In fact, EU member states have already banned oxo-degradable plastics from July 2021. It is worth noting that, earlier in 2018, the European Parliament passed a resolution stating that “biodegradable plastics are not put forward as a solution to littering” [3].

The widely used degradable material, polylactic acid (PLA) [4], is yet to be regulated in Hong Kong. Although PLA is made from starch fermentation, it requires specific conditions, such as a high temperature of about 60 degrees Celsius and 60% relative humidity, to degrade, which can only be achieved in industrial-scale processing facilities and is not suitable for natural environments or landfills [5]. Besides the lack of PLA composting facilities, the similarity of its appearance to conventional plastic makes it difficult for facilities workers or consumers to separate them for composting. Therefore, Taiwan [6] is on course to ban the use of PLA in single-use tableware, and Los Angeles has banned PLA in producing straws.

The Green Earth pointed out that the Bureau is currently only regulating oxo-degradable plastics, which has a limited scope and does not include other widely used materials such as PLA. Hong Kong also lacks corresponding collection and treatment facilities, and there is a lack of regulatory standards. The degradation effect of these products is indeed questionable. We urge the EPD to simultaneously conduct thorough review on the regulation of other degradable plastics during the initial stage of regulating single-use plastics. Before relevant standards are established, the import, manufacture, and sale of related products should be prohibited to prevent substandard degradable plastics from circulating in Hong Kong.

Degradable plastic products have become increasingly popular in recent times, used in products such as umbrella plastic bags, plastic carrier bags, disposable utensils, straws, and rice bags. We have selected single-use umbrella plastic bags as the focus of our investigation.

Between October and November 2022, we collected 12 samples of single-use umbrella plastic bags from 23 malls, office buildings, and banks in Hong Kong. The samples were then tested by SGS Hong Kong Limited for analysis. The results revealed that all the samples contained polyethylene (PE), a common plastic material that is difficult to degrade.

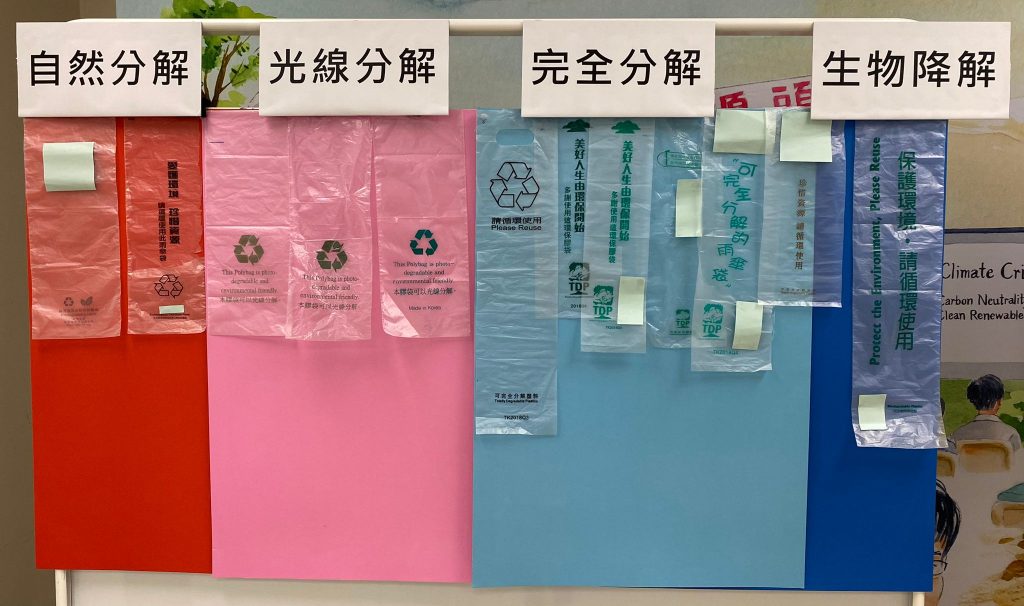

The 12 products were advertised with various claims, including “photo-degradable”, “environmentally degradable”, “biodegradable”, and even “totally degradable plastic”. Six of the products had recycling symbols printed on them.

Half of the 12 samples in this survey had the recycling symbol with the three chasing arrows. However, degradable plastics’ chemical composition differs from traditional plastics. Usually, they cannot be recycled together as this could affect the quality of the entire batch of recycled plastic [7] and, at worse, clog the recycling facilities [8].

In addition, the public’s understanding of biodegradable products is limited, and they are often confused with products having various claims and recycling symbols. To investigate the confusion in recycling, we consulted 43 recycling stores and recycling spots from Green@Community under the EPD, as the public relatively trusts them in recycling.

We asked the frontliners from Green@Community if degradable plastics can be recycled. The results showed that 22 (51%) said degradable plastics could not be recycled, while 13 (30%) said they could. Amongst other responses, the typical answers were “take a photo or ask staff for clarification at the store”, as well as “(they) cannot be recycled, but if there is a triangle symbol, they can be”, “umbrella plastic bags can be recycled, but TamJai takeaway containers or rice bags cannot (be recycled)”, “only oxo-degradable plastics can be recycled”.

Subsequently, we searched for the recycling stations that answered “they could (recycle degradable plastics)” on their social media pages. However, six of them indicated that degradable plastics could not be recycled. It exposed the confusion about these degradable plastics among the frontline workers and operators.

As Hong Kong does not regulate the labelling and claims of biodegradable plastics, relying solely on labels such as “photo-degradable”, “environmentally degradable”, “biodegradable”, and even “totally degradable plastic” cannot determine what they mean. The conditions needed for degradation and the degradability of these plastics are difficult for the public to comprehend. We wonder if those plastics will eventually break down into microplastics or only partially decompose.

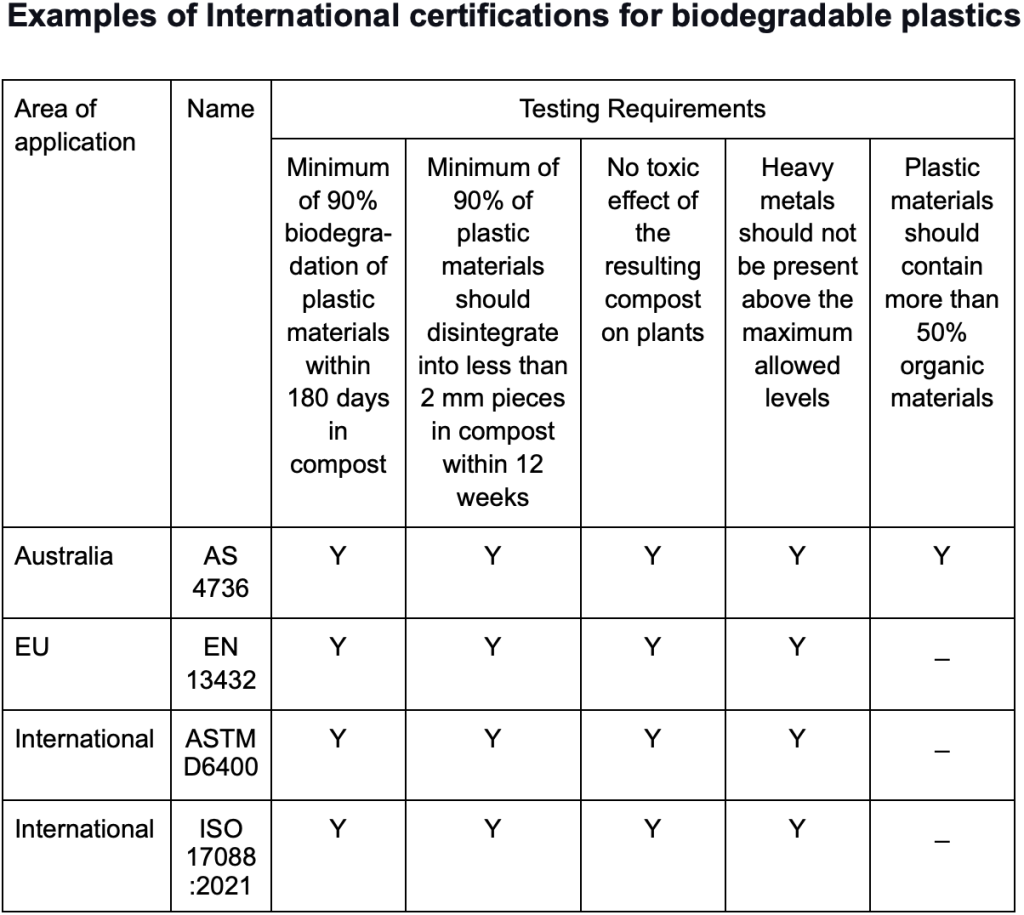

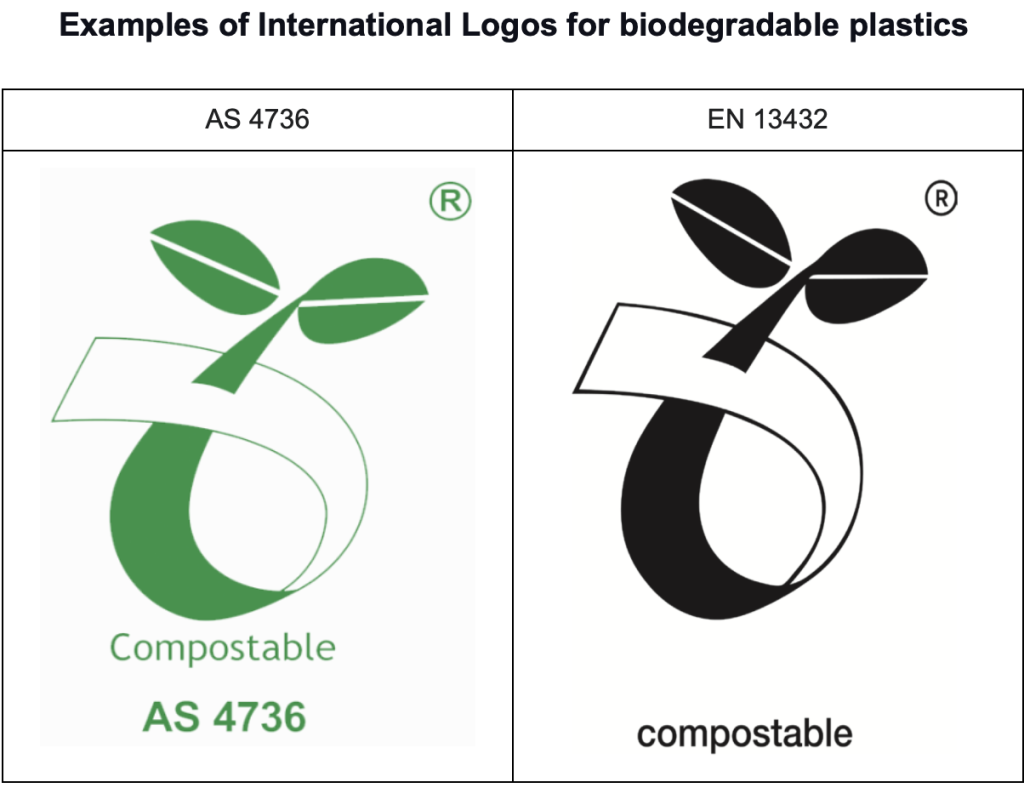

There are mature and rigorous certification labels internationally, such as those required by Australia and the EU. The degradable products must pass testing requirements, such as degradability within a certain number of days (rather than decomposing indefinitely), heavy metal elements, and toxicity levels in compost. They can serve as a reference for the Hong Kong government.

In addition to stating the degradation conditions and standards, the post-use handling methods should also be specified on product labels prohibiting the use of vague and misleading terms [9]. For example, the OK Compost label by TÜV in Austria clearly states that the product can only be processed in household composters or industrial composting facilities after use to avoid consumer confusion (see the figure below).

Source: https://www.tuv-at.be/green-marks/certifications/ok-compost-seedling/

The United States has strict restrictions on promoting and naming products biodegradable plastics. For instance, in 2011, the California authorities explicitly prohibited the use of misleading claims such as “biodegradable,” “degradable,” and “compostable” unless the plastic products comply with national standards [10].

As for the different responses from the recycling stores and recycling points, it can create confusion for citizens with recycling goodwill. However, ultimately, these responses stem from the lack of strict and uniform standards on biodegradable products by the EPD. Also, the absence of clear post-use handling labels on the products leaves the public and frontline recycling workers confused.

The management of the EPD regarding biodegradable products shows a lack of interest in regulating these products. The list of biodegradable product suppliers on its website, “Hong Kong Waste Reduction Website”, was inaccurate. Although the EPD later took down that designated webpage, we could still find relevant information through the Google search engine. Only when we exposed this issue in early 2022, the department finally removed the webpage content entirely from the internet.

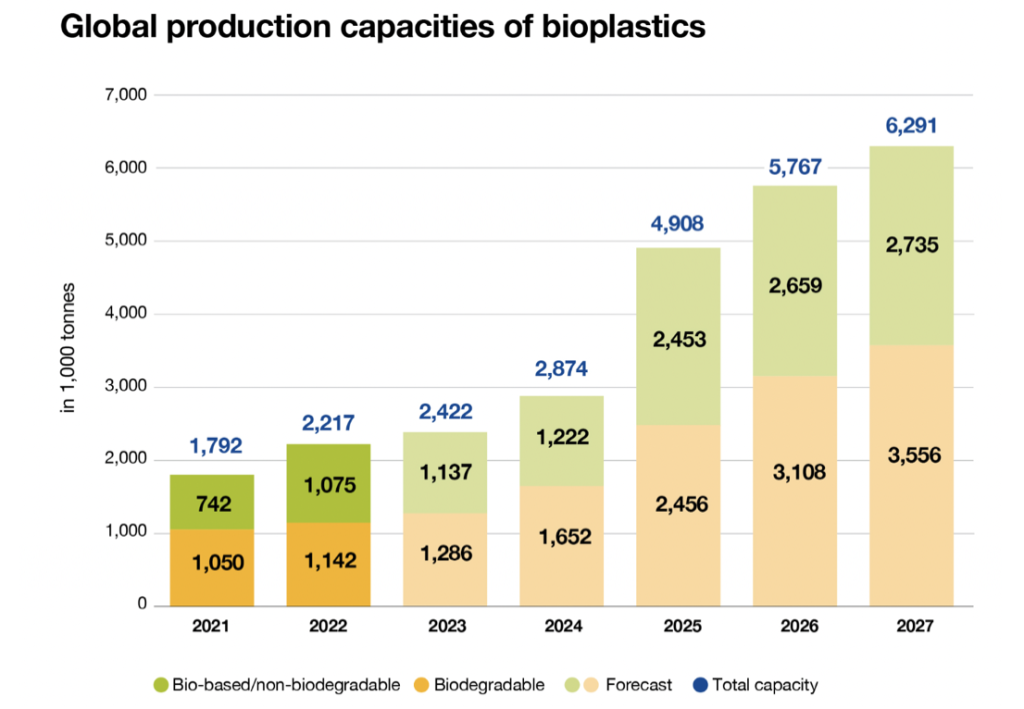

The survey results highlight the chaos of unregulated biodegradable products, and the problem of single-use umbrella plastic bags is only the tip of the iceberg. In fact, according to the estimates by European Bioplastics (see figure), the global bioplastic production capacity will increase from approximately 2.23 million tonnes in 2022 to 6.3 million tonnes in 2027, a significant 1.8-fold increase. It indicates that regulatory work is urgent, and relevant legal procedures should start immediately, contrasting to the proposed timeline in 2025.

Source: https://www.european-bioplastics.org/market/

The European Parliament has already stated that it does not recommend biodegradable plastics as a solution for waste management to littering. It is by no means a substitute for disposable plastic. We call for a focus on reducing, reusing, and recycling plastic before considering its use.

Regarding biodegradable plastics, the government should adopt a precautionary principle and establish the following regulations:

1. In the absence of proper degradation/composting facilities, the import, manufacture, and sale of related products (excluding exempted products) must be prohibited, and implementation should start as soon as possible.

2. Referring to the more stringent general standards of the European Union and Australia, establish degradation time and degradation rate requirements to prevent products of varying quality from circulating in the market. Introduce biodegradable guidelines as soon as possible for the industry and consumers to avoid buying greenwashing products and rooting out products without a globally recognised degradability standard.

3. For approved biodegradable products, the post-use disposal method must be listed clearly to inform consumers on how to dispose of them to prevent contamination of the recycling system.

4. We urge the Consumer Council to test products claiming to be biodegradable to protect consumers’ rights. Before any regulations are implemented, we call on corporates and consumers not to purchase products with unclear degradation conditions.

Acknowledgement: Greeners Action for providing some of the umbrella plastic bag samples.

Collaborator: The Green Earth Environmental Research Associate, Thomas Chan

Enquiries:

The Green Earth Senior Project Officer, Wenky Cheung

The Green Earth Executive Director and Found, Edwin Lau, MH

37088380

1 Press release 2022, https://greenearth.org.hk/2022/04/20220406/

2 Product Eco-responsibility (Amendment) Bill 2023, Legislative Coucil Brief https://bit.ly/3YAyLxm

3 A European Strategy for Plastics in a Circular Economy https://bit.ly/40319td , and “European Commission, Directorate-General for Research and Innovation, Biodegradability of plastics in the open environment, Publications Office of the European Union, 2020” further points out that “do not consider BDPs as solution for inappropriate waste management ot littering”https://data.europa.eu/doi/10.2777/690248

4 Polylactic acid (PLA), also known as polylactide, is primarily produced through fermentation of plant starches such as corn and potatoes. It is commonly used to make disposable utensils, packaging boxes, frozen drink containers, food trays, and more.

5 The corrected translation would be: Secretary for the Environment and Ecology, Tse Chin-wan stated, “Currently, there is a lack of evidence to show that plastic products claiming to be “biodegradable” on the market can actually fully degrade in the environment after being landfilled.” (Statement made on October 19, 2022, during a Legislative Council meeting). https://bit.ly/3YS3bvT

6 Taiwan is expected to ban the use of disposable tableware made of PLA in the following eight types of establishments as early as in August 2023: government departments, public and private schools, department stores and shopping centers, discount stores, supermarkets, chain convenience stores, chain fast-food restaurants, and dine-in restaurants with physical storefronts.

7 Council For Sustainable Development, Report On Public Engagement On Control Of Single-use Plastics, April 2022. https://www.susdev.org.hk/download/report/council_report_e.pdf

8 “Polyethylene terephthalate (PET) has the highest recycling rate among all plastic types. If PET were to be mixed with compostable PLA, 0.1% of PLA would reduce the transparency of recycled plastic, and make the mixture opaque; 0.3% of PLA would lead to a yellowing of the resulting product[92], and if the PLA content increase to 2-5%, different melting points for PLA would possibly form clusters, hampering further operations[93]. Because of such manufacturing complications, accepting biodegradables into recycling schemes would risk the quality of recycled content.” Greenpeace East Asia, Biodegradable Plastics: Breaking Down The Facts, 2020

9 In 2020, the United Nations Environment Programme and the International Consumer Protection and Enforcement Network published a report titled “Can I Recycle This?” which emphasised the importance of clear and standardised labelling for biodegradable plastic packaging to prevent confusion.

10 “Plastic Products” California Public Resources Code, sec. 42355 – 42358.5, California Legislative Information, 2011 https://bit.ly/3xH7U7D